ネットいじめは新種のいじめではない

今回は、ネットいじめについて考えてみましょう。ネットいじめは、とても誤解の多いいじめです。対応する大人側に、ネットに関する知識がなかったため、長い間、「携帯の持ち込み禁止」「利用時間制限」といった、臭い物に蓋をするような対応しかできませんでした。

しかし、これだけスマホなどが普及している今、そうも言っていられません。

ネットいじめを簡単に定義すると、「ネット技術を活用したいじめ」ということになります。

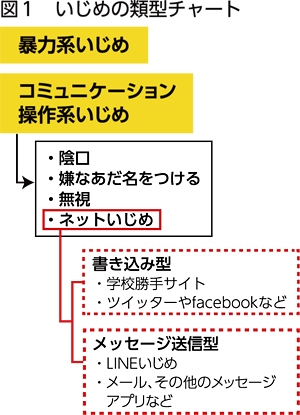

いじめは「暴力系いじめ」と「コミュニケーション操作系いじめ」に分類できますが、ネットいじめは後者に位置づけられます。「コミュニケーション操作系いじめ」の仲間には、陰口、嫌なあだ名をつける、嫌な役割を押しつけるといったものがあります。

ネットいじめは、これまでのいじめとはさまざまな点で異なる「新しい現象」だと捉えられがちです。

しかしネットいじめは、これまでもあった陰口や悪口、仲間はずれなどを、ネットを使って行うものであり、過度にその「新しさ」に目を奪われるべきではありません。

新聞やテレビなどの報道は、センセーショナルなもの、ニュース価値のあるものにばかりとびつきます。さまざまないじめが行われていたにもかかわらず、「LINE」いじめがその中に含まれていると、記事の見出しには「LINEいじめで自殺」といった言葉が躍ります。しかし、そうした「部分」にばかり囚われていると、いじめ対策は進みません。

まずネットいじめは、大きく2つに分類できます。「書き込み型」と「メッセージ送信型」です。

「書き込み型」は、ツイッターやブログ、掲示板などに、個人情報や悪口を書き込む行為のことです。

「メッセージ送信型」は、メールやLINEなどで、当人に悪口を送ったりする行為のことです。

「書き込み型」の場合、誰がその書き込みを行ったのかを特定するのにタイムラグがかかる場合があります。例えば、匿名掲示板などへの書き込みや、匿名アカウントによる投稿などです。こうした場合には、まずキャプチャー(画面に表示されている内容を保存)を取り、被害があったという証拠を保存しつつ、ウェブサイトの管理人に削除要求を出し、必要に応じて書き込み主の特定作業に入ります。

「メッセージ送信型」の場合は、誰が送信したかの特定は比較的容易です。見知らぬアドレスやアカウントであれば、ブロックしたり迷惑フォルダに分類すれば済みますが、多くの場合はすでに知っている相手からの攻撃となります。

ネットいじめに対する誤解の一つに、「いじめが匿名で行われるので対処がしにくい」というものがありますが、すくなくとも教室内の陰口や悪口など、他のコミュニケーション操作系いじめに比べれば、むしろ圧倒的に証拠の残りやすいタイプのいじめだと言えます。

問題はその証拠を元に、大人に相談してくれるような環境や信頼関係を作れるかどうかです。(図1)

この時代でもリアルいじめの多い事実

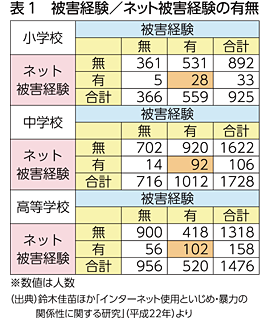

他にも、「ネットいじめは誰もがターゲットになりうる」という誤解もあります。しかし実際には、ネットいじめの被害に遭う人の9割近くは、リアルのいじめも経験しています。

表1は、通常のいじめ被害の有無と、ネットいじめ被害の有無をクロス表にしたものです。ネットいじめ「だけ」を受けている人は全体の中ではごくごく少数で、ほとんどはリアルないじめのプラスアルファとして、ネットいじめ「も」受けているということがわかります。

ネットいじめは、それ単体としてのみ考えるべきではなく、不機嫌な教室が生み出した産物なのだと考えなくてはなりません。

例えば、嫌なメッセージがLINEで送られてくるなら、通常はブロックすれば済みます。

しかしそれができない関係性になってしまっていることが問題なのです。ブロックしたり無視した翌日、「なんでメッセージを無視したんだ」といった仕方で、いじめが継続してしまう。そうした人間関係の在り方こそを問題視しなくてはなりません。

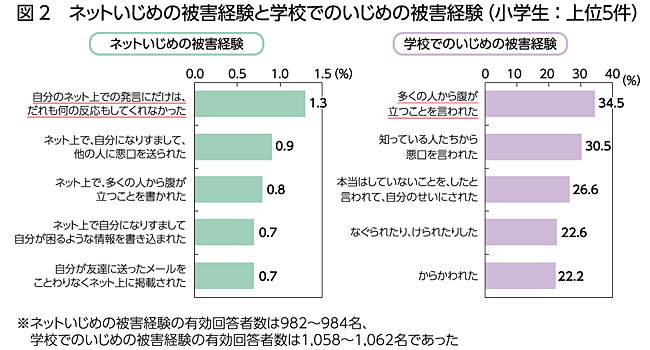

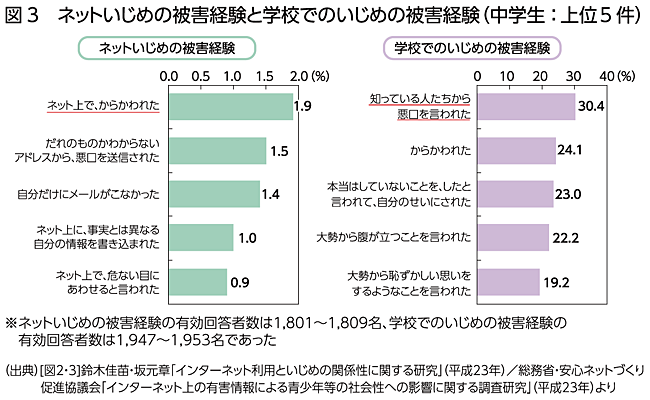

では、ネットいじめの中でも、特に被害の多いタイプはどういうものでしょうか。図2・3は、小学生、中学生のネットいじめ被害と、リアル(学校)いじめ被害の割合を示したものです。

なお、この図においても、リアルいじめに比べて、ネットいじめの被害率が低いという点は押さえておいてもいいでしょう。

なりすましや、誹謗中傷のほか、子どもが意外と傷つきやすいのが、ネットを使った「無視」です。LINEで言えば、仲間のグループから追い出されたり(グループ外し)、自分を除いたところで別のグループを作られていたり(裏グループ)、書き込みしても返事をもらえなかったり(スルー)といった行為が恐れられています。

ネットいじめへの介入対策もネットの活用を

露骨な悪口や誹謗中傷と異なり、「無視」への介入というのはなかなか難しいものです。外形上は何もしていないので、コミュニケーション操作系いじめの中でも取り扱いにくい。それは、ネット上のスルーも同じことです。

しかし、人間関係が固定化された教室の中で、その存在を無視することで尊厳を傷つけているというのは立派なハラスメントです。

そうした点も含めて、教師は児童・生徒に対し、「何がいじめにあたるのか」ということを、細かなケースとともに伝えておくことが必要となります。そのうえで、「ネットを使ったいじめのケース」についても伝えるというのがいいでしょう。

ネットいじめは2007年前後から、「学校裏サイト」とともに問題視されるようになってきましたが、今でも基本構造は変わりません。むしろ、メールなどを使って子どもたちからの相談や通報を受けつけやすい制度を設けるなど、大人の側がネットを怖がるのではなく、積極的に活用していくことで、いじめ問題を是正していくという発想を、そろそろ持つべき時代に来ているのです。

(この記事は教職員共済だより161号(2017年1月発行)に掲載されたものを再掲載しています)