「大津市いじめ事件」の調査報告書から考える① の概要

前回は、「いつ」「どこで」「どんな」いじめを「誰から」受けるのが、日本の傾向なのかを整理しました。

平たく言えば休み時間の教室で、男子は同性のクラスメイトから、女子は同性だけでなく男子からも、主にからかいや仲間はずれなどの「コミュニケーション操作系」のいじめを受けることが、最も多い。

これは、暴力系のいじめがメジャーであったり、クラス制を採用していなかったりする国とは異なる特徴でした。

今回は、いじめのエスカレーションについて考えてみましょう。

いじめというのは、環境によって育てられるものです。入学したりクラス編成がなされたりした初日に、いきなりいじめのターゲットが固定され、「明日10万円持ってこい」と言われる、というようなことはまず起こらないでしょう。

最初は軽い小突きやいじりから始まり、反応などを伺いながらいじめを「成長」させていく。

いじめ被害者の反応だけでなく、クラスメイトや教師など、周囲の反応を見ながら、「ここまでやるのはセーフなのだ」と学習して、次の段階へと進めていくのです。

こうした「いじめのエスカレーション理論」は、アンケート結果からも見て取れました。

徐々に激化 内容は複合型の傾向

アンケートでは、いじめの内容を便宜上3つに分類しています。

①軽易ないじめ

「からかわれたり、悪口やおどし文句、嫌なことを言われたりした」

「仲間はずれにされたり、無視されたり、陰で悪口を言われたりした」

「軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりした」

②重篤ないじめ

「ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりした」

「お金や物を、おどし取られたり、おどし取られそうになったりした」

「お金や物を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりした」

「嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりした」

③ネットいじめ

「パソコンや携帯電話で、嫌なことをされた」

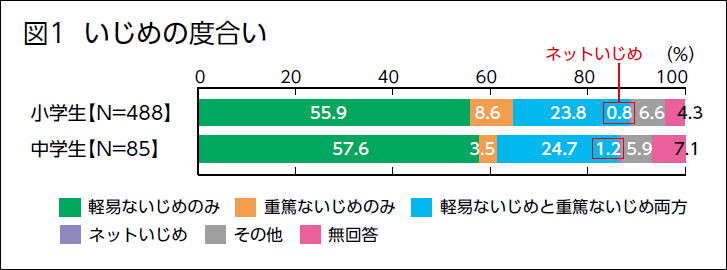

こうして分類したうえで、被害経験率を整理しました(図1)。

すると、まず「軽易ないじめ」が最も多いこと、続いて「軽易ないじめと重篤ないじめの両方」が多いことがわかります。

このことから、「重篤ないじめ」だけを受けるという児童・生徒は、全体から見ると少数で、いじめが軽易なものから重篤なものへとエスカレートしている実態が明らかです。

ネットいじめについて言えば、被害経験がある児童・生徒は全体の中でごく少数です。

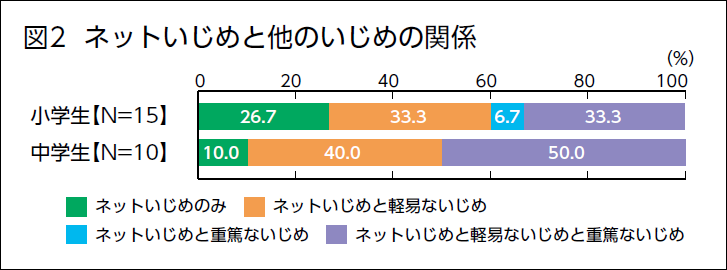

このうち、ネットいじめを受けたことのある児童・生徒のみを抽出して、先の3分類でクロスさせました(図2)。

サンプル数はとても少ないですが、「ネットいじめと軽易ないじめと重篤ないじめ」が最も高いことがわかります。

これはまず、ネットいじめはそれ単体で発生するものではないということ。教室でのいじめがエスカレートしていく過程で、ネットを用いたいじめも発生するという関係性が見て取れます。

ここ10年間、「学校裏サイト」「LINEいじめ」など、ネットいじめに関する報道が後を絶ちません。

そうした議論の多くは、「ネットリテラシーを身に付けさせよう」という主張にたどり着きがちです。

しかしこのデータからわかることは、ネットいじめ対策に必要なのは、ネットリテラシーを伝えることよりも、児童・生徒たちがいる教室の中の人間関係を改善し、コミュニケーション全般に関する適切な介助を行うことです。

ネットだけの問題だと思い込んでいると、ネットいじめを含めて適切な対応などできないのです。

相談することで抑制効果約7割も

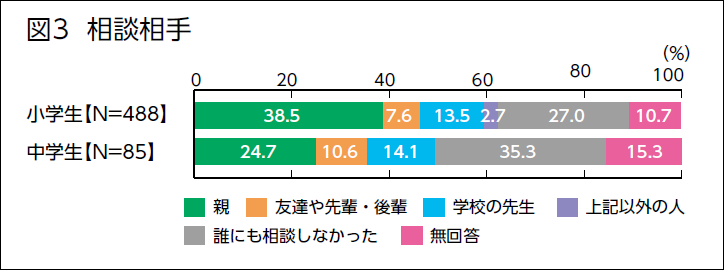

さて、こうしたいじめを受けた際、児童・生徒たちはどの程度、周囲に相談しているのでしょうか(図3)。

全体としては、誰かに相談したことのある児童・生徒の割合が多い一方で、「教師」の割合がまだまだ低いことが気がかりです。

教師がいじめを認知しなければ、具体的な対策を取ることができません。

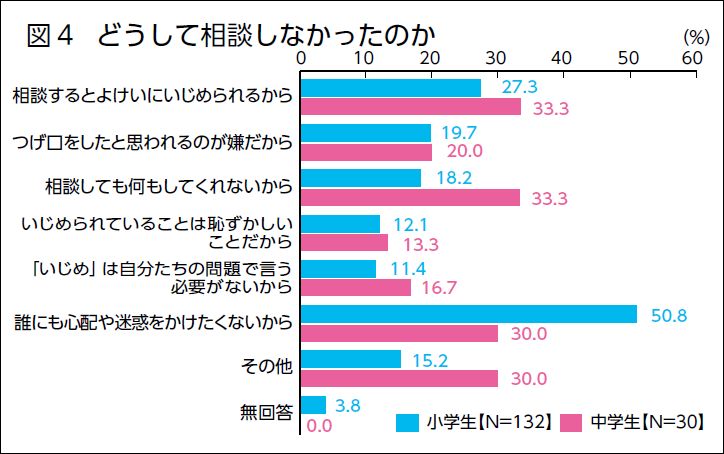

「誰にも相談しなかった」理由を聞いてみると、小学生は「誰にも心配や迷惑をかけたくないから」が最も高く、中学生は「相談するとよけいにいじめられるから」「相談しても何もしてくれないから」が最も高いことがわかります(図4)。

つまり児童・生徒たちにとっては、誰かに相談をすることで、具体的な解決に結びつくというイメージを持てていないのです。

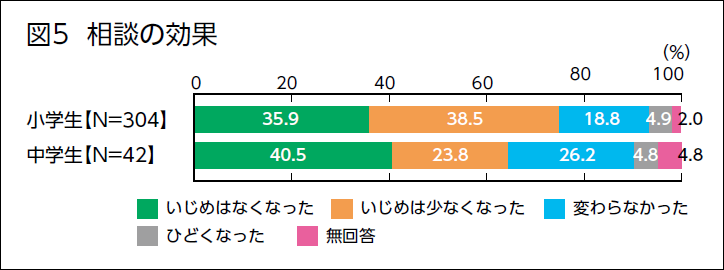

ただし、いじめを誰かに相談した児童・生徒に、相談の効果について尋ねると(図5)、「いじめは少なくなった」「いじめはなくなった」を合わせて、約7割に上ることがわかります。

つまり、実際には周囲への相談は、いじめの解決に結びつく重要な選択肢であるにも関わらず、児童・生徒たちにそのことを躊躇させてしまう現実があるのです。

こうした実態を踏まえると、いじめの相談を躊躇するような心理的障壁を取り除き、相談しやすい体制を作り、「相談することで適切な解決に結びつくのだ」ということをあらかじめ丁寧に伝えておくことが重要です。

「いじめをするな」という漠然としたイメージではなく、「もしこの教室でいじめがあった場合、学校側はどのように解決していくのか」というフローを開示しておくのです。

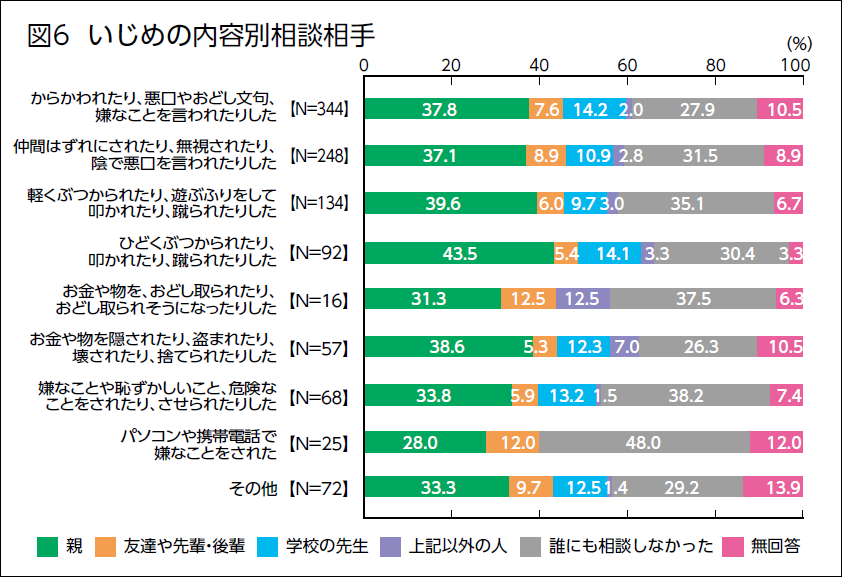

もう一歩踏み込んで、どんないじめを受けている児童・生徒が、相談から遠ざかっているのかを見ていきましょう(図6)。

すると、軽易ないじめについては比較的相談しやすい一方で、「お金や物をおどし取られた」「嫌なことや恥ずかしいことをさせられた」「パソコンや携帯電話で、嫌なことをされた」という経験については、なかなか相談しにくいということがわかります。

こうしたいじめを受けている段階で、いじめが一定以上エスカレートしているということを踏まえると、いじめを早期発見し、初期段階で解決していくこと。およびストレスのない教室環境を作り、なおかついじめについては適切に対処する、というメッセージを発信していくことで、いじめの予防・抑止をしっかりと行っていくことが重要です。

いじめのエスカレートをくい止めるための大人の役割はとても大きい。

だからこそ、いじめの実相やパターンをデータで把握しておき、具体的な対策をシミュレートしていくことが重要なのです。

図1~6:平成28年度 大津市いじめの防止に関する行動計画モニタリングに係るアンケート調査結果 より

(この記事は教職員共済だより165号(2018年1月発行)に掲載されたものを再掲載しています)