2013年10月23日

自己肯定感は、「仕事」「友人関係」「恋愛」「結婚」「子育て」など、あらゆる場面で私たちの考え方や行動に大きな影響を与えています。

例えば、どのような点に結び付くか。それは以下の通りです。

自己肯定感が高い人

- 行動に際して、自分の能力を信じることができる。(自信がもてる)

- 思い切って決断できる。

- 積極的な行動をすることができる。

- 一度決めたことを根気強く続けられる。

- 他人に対して自分の意見を主張できる。

- 逆境に強い。(どんな状況でも自分の能力を発揮できる)

- 失敗しても立ち直りが早い。

- 自分の長所や短所を合わせて考えられる。

- 他人の長所を認めることができる。

- 前向きな考え方ができる。

- 向上心がある。

- 反対されても、相手の意見を注意深く聞いて穏やかに説得できる。

- 他人の評価に左右されない。

- 自分の成功を素直に喜べる。

- 人の成功を素直に喜べる。

仕事と自己肯定感

現代の様な競争社会では、仕事の能力と自己肯定感は深く結び付いています。その能力の問題も含めて、仕事には<自分を発見する>という側面があって、これもまた自己肯定感とは密接な関係をもっています。

仕事を通じて<自分を発見する>ということは、社会的な地位(失業者はこれを奪われるので自己肯定感が低くなる)や集団への帰属意識(一緒に働く仲間として評価され、認められる)、目的の達成(自分には能力がある)、などを通じて<自分を確認する>ということでもあります。

そうして、仕事によってすばらしい自分を発見し、あるいは確認することができれば自己肯定感は高まるのです。

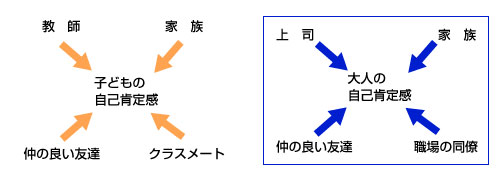

自己肯定感の栄養源とは

下のようになります。

宝物ファイルには、上記の4つの栄養源が全て入っています。そして、自分の宝物やがんばったことなどは5つ目の栄養源ともいえます。だから、宝物ファイルは効果抜群なのです。

最後に、今回は、部下の自己肯定感を低くする管理職と高くする管理職の例を挙げました。さてさて、みなさんの周りにいらっしゃるのはどちらのタイプでしょうか。

要注意!! こんな管理職が部下の自己肯定感を低くする!!

- 急に機嫌を悪くしたり、突然仕事の成果に対する判断基準を変えたりして、何が起きるのか分からないといった感じを抱かせる。

- 部下の行動ではなく、人格を判断する。

- 部下が過ちを犯したら、厳しく叱責する。

- 成功しても部下を褒めず、その功績を自分のものにする。

- 時々、思い出したように部下に優しく接する。

- 部下の仕事に否定的な評価を下す時に、個人的な感情を表に出す。(「きみの仕事には全くがっかりさせられた。」)

- 部下にプレッシャーを与える。(成功するための手段を与えずに、ただ「きみを信じている。」と言う)

- 常に左遷や解雇をちらつかせる。

- 成功している部下がいたら、時々失敗するように仕向ける。

すばらしい!! こんな管理職が部下の自己肯定感を高くする!!

- 何か問題があった時には力を合わせて解決したり、仕事以外の付き合いを大切にしたりするなど、連帯感を持たせてチーム意識を高める。(チームの一員であるという自覚をもつことで自己肯定感は高まる)

- 教育を行ったり、専門化を行ったりして一人一人の能力を高める。

- いいところを褒めたり、悪いところを指摘したり、仕事についてどう評価しているか、折に触れて情報を与える。

- 失敗に対して寛容になる。(「誰にでも失敗はある。問題はそこから何を学ぶかだ。そうだろう」)

- チャレンジ精神を褒める。(「結果は問題じゃない。それよりもまずやってみることだ。」)

- 悪い点があっても、部下の人格を批判しない。行動を注意する。

- 部下たちに守らせる規則には、まず自分自身が従う。

- 部下の欠点ばかりを見ずに、長所も常に見ながらそれを認め、言葉にして伝える。

- 部下が成功体験を積み重ねられるようにアドバイスする。

参考文献

- 「自信力はどう育つか」河地和子

- 「自己評価の心理学」クリストフ・アンドレ フランソワ・ルロール

- 「自己評価メソッド」クリストフ・アンドレ

- 「人を伸ばす力」エドワード・L・デシ リチャード・フラスト

- 「日本の子どもの自尊感情はなぜ低いのか」古荘純一