“寝過ぎ”“寝だめ”はかえって逆効果

睡眠時間は長すぎても逆効果です。たくさん寝たのに、体がだるく感じた経験はありませんか。

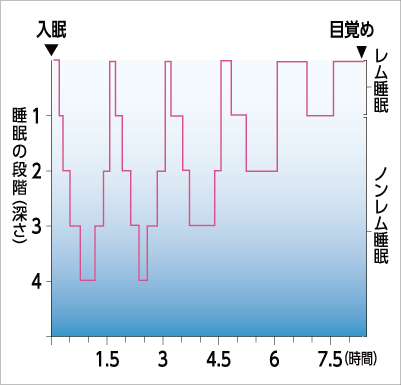

これは余分な眠りが多すぎるため。入眠の6~7時間後には、深い眠りは派生しなくなります。

つまり、長く眼るほど睡眠は浅くなって、体は寝ていても大脳は起きているため、逆に寝疲れしてしまうのです。

朝日浴で体内時計をリセット

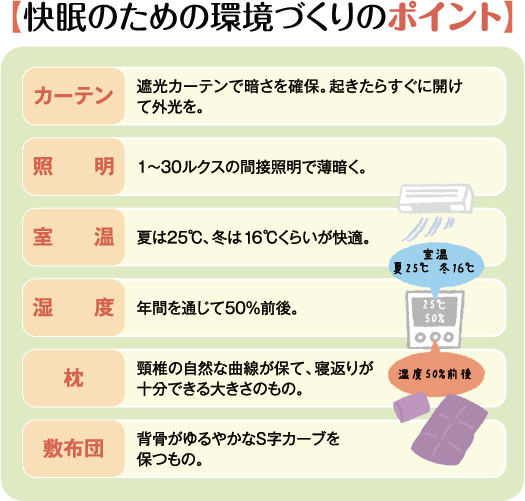

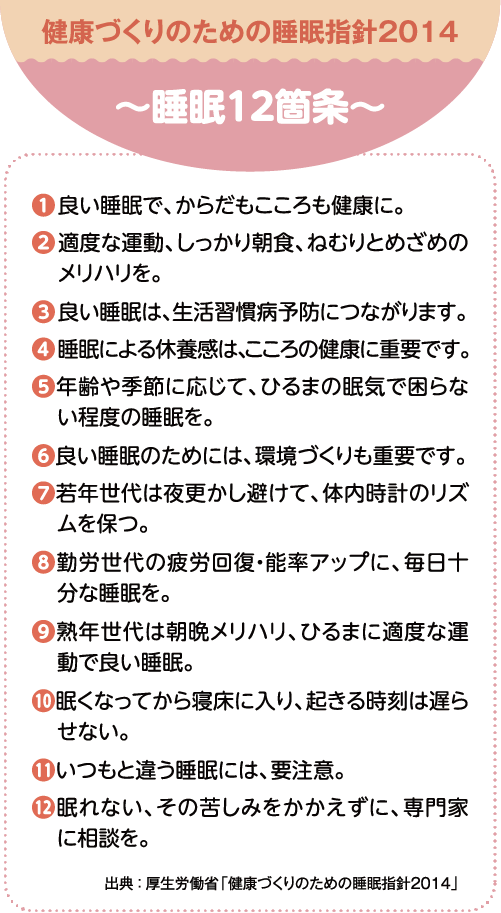

質の良い睡眠のためには、朝起きたらすぐに日光を浴びることが第一のポイントです。

実は、私たちの体内リズムを刻んでいる「体内時計」は25時間周期で動いており、それを毎日24時間周期に調整してくれるのが日光なのです。

起床して、明るさを感じたとき体内時計がリセットされ、同時にその13時間後には眠くなるように、夜の睡眠のスイッチも入ってしまうのです。

不眠がちな人は、毎朝同じ時間に起きて日光を浴びると、体がそのリズムを覚え、規則的な入眠を得やすくなります。

次に大切なのが、起きるタイミングです。

深い眠りの途中で起きず、浅い眠りに入ったころに起きると、熟睡感が得られます。ですから、約90分ごとに現れるレム睡眠期(浅い眠り)をねらって目覚まし時計をセットしましょう。

眠りのホルモンを整え質の良い睡眠を

私たちが眠気を感じたり、目がさえたりするのは、脳内ホルモンの働きによるもので、その分泌量は日光の量で変化します。

光の刺激が強いときは、眠りを誘うメラトニンが抑えられ、心身の働きを活発にするドーパミンなどの分泌が多くなります。

暗い所で眠り、目覚めたら、日光を浴びる。この昼と夜との区別が明確なメリハリのある生活こそ、自然で質の良い睡眠を得る基本なのです。

「睡眠時無呼吸症候群」にご用心!

睡眠時無呼吸症候群(SAS)とは、眠っている間にあごを支える筋肉が緩んで、舌がのどに落ち込み空気の通り道をふさいでしまう病気です。

当然、熟睡することができず、眠りが浅くなり、その結果、日中の居眠りを繰り返すことになります。寝ているのに日中眠くてしかたがないという人は、病気の可能性もあります。

日本睡眠学会のホームページでは、学会の認定を受けた専門医・医療機関の紹介をしているので参考にしてください。

(この記事は教職員共済だより169号(2019年1月発行)に掲載されたものを再掲載しています)